Extrait de la thèse : The Faerie Faith and the Beth-Luis-Nion Celtic Lunar Tree Calendar par James Clifford Landis. Traduction et adaptation : Fleur de Sureau.

L’aubépine

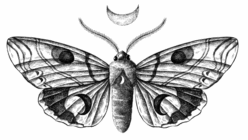

L’aubépine est le sixième arbre de l’année. Son nom gaélique est huath (prononcé « Hoh’ uh »).

Le glyphe pour l’aubépine est : « Je suis belle parmi les fleurs. «

- Utilisations de la plante et folklore

Margaret Grieve décrit l’aubépine comme un « cardiaque, diurétique, astringent [et] un tonique. Principalement utilisée comme un tonique cardiaque pour les troubles cardiaques organiques et fonctionnels. » (385).

L’aubépine est entourée de mythes. Dans de nombreuses régions, elle est considérée comme l’une des plantes qui portent le plus malchance, capable de provoquer la mort et de graves maladies si on la cueille ou on en ramène à la maison. Certains disent que cette plante porte malchance parce qu’elle a été utilisée pour fabriquer la couronne d’épines du Christ. D’autres croient que cette superstition tire son origine « du malchanceux mois de mai » (la période pendant laquelle les aubépines sont en fleur). D’autres encore supposent que la superstition vient de la célébration préchrétienne de la fête de Mai durant laquelle la Reine de Mai était couronnée avec la plante avant d’être rituellement sacrifiée. (Vickery 166-68).

À Chiswick, la plante était même connue sous le nom de « mother-die » (ndlt : mother = mère, die = mourir… « morte-mère ») du fait qu’elle porte malchance. On estime que ses fleurs sentent la mort. Ceci est dû au fait que « la triméthylamine, un des premiers composés organiques à se former lorsque les tissus animaux commencent à se décomposer, est présente dans les fleurs d’aubépine » (Vickery 169).

L’aubépine et le 1er mai sont également liés à l’amour charnel. La fête de mai était la célébration de Beltane, la période pendant laquelle le Dieu soleil païen fait l’amour à la Déesse Lune. « C’est une plante que l’on ne fait pas entrer à la maison, associée à l’amour libre dans les champs, plutôt qu’à l’amour dans le lit conjugal » (Vickery 168).

- Mythologie et symboles

Dans la Rome Antique, mai était l’époque pendant laquelle le temple de Vesta (la Déesse du Mariage) était balayé et nettoyé. Pour cette raison, aucun mariage ne pouvait avoir lieu pendant ce mois. Foyers et maisons du peuple n’étaient pas des lieux sûrs lorsque la maison de la Déesse était en effervescence. Le peuple ne pouvait porter de vêtements neufs et la chasteté était de rigueur parmi les couples (Graves 174).

Les Mabinogion, un recueil de récits gallois anciens, narrent l’histoire de « Culhwch et Olwen. » Dans ce récit, l’aubépine apparaît sous l’aspect du Chef des Géants, Yspaddaden Penkawr, le père d’Olwen. Le jeune Culhwch a juré de prendre pour épouse Olwen, mais le chef des géants exige une dot de 13 trésors, chacun représentant un défi de taille (Jones 85-121). L’aubépine ne veut apparemment pas que le mariage ait lieu de son temps. Pourtant, il existe un autre aspect au mois de mai, plus obscur. « La référence à l’épine blanche en matière d’ascèse […] doit cependant être distinguée de son usage orgiaque plus récent correspondant au culte de la déesse Flora » (Graves 176).

Nous connaissons cela à travers les célébrations du jour de mai, au cours desquelles les fleurs d’aubépine étaient cueillies et les gens dansaient autour du mât de mai. Ces festivités débordaient souvent d’érotisme, comme l’explique Robert Graves, » Pour beaucoup d’hommes, la fleur d’aubépin exhale un fort parfum de sexe féminin, ce pour quoi les Turcs utilisent les branches d’aubépines en fleurs comme symboles érotiques. » (176).

- Energies

L’aubépine est une période de nettoyage et de purification (si utilisée correctement). Les puissantes énergies sexuelles de la lune de l’aubépine peuvent être dangereuses utiliser de manière indécente.

« Beaucoup de gens se sentent en « rut » juste à cette période, mais au lieu de vous ruer dans les bois et d’avoir beaucoup de rapports, vous devriez vous réfréner et recanaliser ces énergies pour développer votre maturité spirituelle et émotionnelle. L’aubépine est la lune de la purification et des utilisations créatives (plutôt qu’au sens de fertiles) des énergies sexuelles. Ce n’est pas la période de l’activité sexuelle effrénée. Les gens sont beaucoup plus sensibles et vulnérables, et peuvent pâtir de luxure déplacée. Faites l’expérience de l’amour à la place. Résistez maintenant, attendez le solstice d’été. C’est la période de consommation, physiquement et autrement. Utilisez cette période pour nourrir vos sentiments intimes. L’aubépine guérit le cœur, littéralement – il est employé comme médicament pour le cœur. » (Kerr, « Lunar »)

Le glyphe, « Je suis belle parmi les fleurs », parle de Flora. C’est une période de forte pulsion sexuelle. L’étudiante doit veiller à utiliser ces énergies de façon positive et saine.

L’autre glyphe de l’aubépine est « Je suis la gardienne des frontières, la nuit je vole seule. »

Ce glyphe parle de Vesta, la chaste Déesse. Il est conseiller à l’étudiante de s’abstenir non seulement de relations sexuelles, mais aussi de trop de contacts humains. Vesta exhorte l’étudiante à protéger ses frontières lorsque les autres perdent les pédales.

![H pour Uath [La Déesse Blanche]](https://ignis.le-sidh.org/wp-content/uploads/2020/05/pistil-5125778_1280.jpg)