Note de Fleur de Sureau : Ce texte, intitulé Running with Artemis, est signé Mut Danu. Je l’avais gardé précieusement dans les brouillons du blog, avec l’envie de le traduire un jour pour le coven (Mut Danu étant notre aînée dans la tradition et nous apprécions tous son travail). À l’époque, on pouvait encore le retrouver en ligne, mais il ne semble plus disponible aujourd’hui. Je me suis permise de le traduire, de l’adapter et de le publier ici (en espérant ne pas manquer de délicatesse ce faisant). Pour ce mois d’études, mes recherches m’ont amené à lire beaucoup sur Artémis, la mythologie et l’histoire de la Grèce antique. Ce texte résonne bien plus clairement aujourd’hui pour moi et c’est la raison pour laquelle j’ai eu envie de le traduire. J’ai notamment ressenti un certain… désenchantement (?) en découvrant les enjeux politiques et sociaux qui se cachaient derrière les chœurs de jeunes filles dans les temples d’Artémis.

Courir avec Artémis*

« Libre !

Dans la verdure, dans la clairière joyeuse, bondissant telle une biche qui ne craint aucun chasseur.

Là, je danserai sans que nul homme ne me regarde

Là, je trouverai la sagesse inscrite dans les ombres de la forêt.

Existe-t-il un don plus grand que de ressentir une telle joie ? »

Chant d’une Ménade, extrait des « Bacchantes », d’Euripide**.

Tenter de me rapprocher d’Artémis, c’était parfois comme courir après la Déesse, les bottes alourdies par la boue. Elle se tenait là, loin devant, belle, puissante, et pourtant je ne parvenais pas à la distinguer nettement. Tant d’obstacles sur la route ! En explorant la mythologie, j’ai découvert des millénaires de messages brouillés, issus de nombreuses cultures : certaines l’aimaient tant qu’elles voulurent l’intégrer à leur culte local, à leur propre déesse. Et puis il y avait les autres. Les écrits classiques étaient imprégnés de la culture souvent misogyne de la Grèce antique ; puis vinrent la lecture déformée et l’idéologie patriarcale de l’ère chrétienne. Pour vraiment la voir, il fallait lire entre les lignes, et faire appel à beaucoup d’intuition.

Voici ce que me souffle mon intuition… Qu’il me faut gratter la boue de mes bottes, ou mieux encore les abandonner et courir pieds nus, trouver une manière de courir avec Artémis… mère du sauvage, des bêtes indomptées, du toi sauvage et du moi sauvage. Comment les Amazones couraient-elles aux côtés d’Artémis ? Quelle était la résonance de leurs chants, quels rythmes battaient leurs tambours lorsqu’elles l’honoraient ?

Si seulement les chants, les rites et les arts des Amazones nous avaient été transmis avec soin… S’ils avaient survécu aux flammes, aux guerres et aux caprices des modes, quel trésor ce serait pour nous qui vivons aujourd’hui !

Ce qui a traversé le temps, ce sont des mythes et des légendes, souvent rédigés par d’autres. De grands temples ont traversé les âges jusqu’à ce que l’histoire en soit consignée par écrit, et aujourd’hui, nous pouvons les relire à travers le regard des femmes***. Je pleure la perte des récits à la première personne, mais une note d’espoir demeure : les légendes nous sont parvenues – incomplètes, certes, mais nous pouvons les reconstituer et lire entre les lignes. Les chercheurs peuvent réévaluer les théories anciennes.

Et nous, nous pouvons ressentir, plonger au plus profond de notre mémoire ancestrale et de notre intuition pour y trouver des réponses : communiquer à travers le temps avec nos mères antiques, dans les temples.

Bien avant que nous ne lui ayons donné un nom, elle était déjà la Mère Sauvage. Au Paléolithique et au début du Néolithique, tout était sauvage, et nous étions en plein cœur de cette sauvagerie. La distinction entre le « sauvage » et le « civilisé » n’existait pas encore. Nous n’avions pas encore commencé à domestiquer les animaux ni les plantes, et nous, enfants humains, n’étions pas séparés de ses autres enfants. À cette époque, nous savions que la Mère donnait tout et reprenait tout : elle offrait nourriture, animaux et plantes, puis reprenait après. La chasse n’était pas un massacre de masse, mais la réception d’un don, celui de la Mère et de l’esprit de l’animal, qui, après la mort, retournait vivre auprès d’elle. Le rituel est né comme un réenactement du cercle vie-mort-vie. La vie était circulaire, saisonnière, à l’image de la Mère.

Puis les choses se sont accélérées, et le flux du Temps s’est mis à couler dans une seule direction : en ligne droite, bien sûr… Les arts créatifs sacrés, comme la poterie et le tissage, ont commencé à se fabriquer en masse ; le commerce est né, suivi des échanges et des migrations. Peuples, tribus et leurs animaux domestiques se sont mis en marche, découvrant de nouveaux territoires, luttant pour les ressources et repoussant les populations autochtones. Tout cela a commencé il y a plus de 5 000 ans, et bien que nos techniques modernes soient plus destructrices et que nous soyons des milliards de plus, le patriarcat n’a en réalité inventé aucune nouvelle méthode de conquête. (Il ne fait que détruire plus rapidement.)

Et pourtant ! Au cœur de ce nouveau monde de vacarme et de confusion, Artémis continuait de répandre sa promesse d’abondance, comme le lait débordant des seins d’une mère. Il semble que les premières mentions du culte d’Artémis soient celles qui parlent des Amazones, qui auraient apporté son culte de la Macédoine et de la Thrace jusqu’à Éphèse. L’image qui nous est parvenue de cette facette de la déesse est celle d’Artémis d’Éphèse, Polymastos, la Déesse aux multiples seins. Elle incarne la puissance nourricière et généreuse de la nature, déesse du lait et du miel. Son corps était couvert de seins et de reliefs sculptés représentant des animaux. Ses pieds se rejoignaient en une posture pointue, qui semble faire écho à notre ancienne Grande Déesse des cavernes, dont les pieds effilés pouvaient s’enfoncer dans la terre meuble.

Les Arcadiens ont érigé des temples dédiés à Artémis partout dans cette région de la Grèce antique. Ils la percevaient autrement : comme la jeune Maîtresse indépendante des Animaux, et c’est cette image que son nom évoque encore pour la plupart d’entre nous. C’est à ce moment que les couches patriarcales commencent à recouvrir cette image. Une grande partie de nos représentations mentales d’Artémis a été façonnée par Homère dans l’Iliade, par Callimaque et par Nonnos. Des couches supplémentaires ont ensuite été ajoutées par les peintres de cour européens du XVIIIe siècle, qui ont réalisé des fresques murales et des œuvres d’art séculières à grande échelle inspirées des mythes grecs et romains redécouverts.

Nos ancêtres l’ont réellement portée avec eux à travers tout le bassin méditerranéen. La Grande Déesse Artémis était vénérée depuis les rivages de l’Anatolie (l’actuelle Turquie) jusqu’à la côte ibérique (l’actuelle Espagne), au nord jusqu’en Thrace (Bulgarie), au sud jusqu’en Afrique du Nord. Partout où elle allait, son nom reflétait les peuples qui l’adoraient. Elle devenait alors Diane, Artémis-Britomartis-Dame des Filets, Artémis Ephesia, Artémis Némétona, Titanis Phoibe, et tant d’autres.

Au fil des millénaires, elle a été transformée par des cultures davantage intéressées par un Dieu-père tout-puissant que par une Déesse-mère. Artémis fut alors considérée comme une enfant de Zeus, son droit à conserver sa virginité lui étant accordé par lui. Sa passion était la chasse plutôt que la protection de la faune, et sa silhouette était décrite comme “grande et masculine”. Les prêtres de ses temples exigeaient des sacrifices sanglants. Elle était grande et redoutée, et les gens la percevaient selon le contexte de leur époque, leurs besoins politiques et leurs tendances religieuses.

Ainsi se déroule l’expérience humaine de la Déesse. La Grande Déesse du Paléolithique et du Néolithique, dans l’image comme dans l’esprit, a été remodelée et soumise par le raz-de-marée de la culture patriarcale. Pourtant, elle est toujours restée, Dame des Choses Sauvages, trop puissante pour disparaître, trop sauvage pour être domestiquée. C’est cette Artémis Sauvage, éternellement libre, Déesse des Amazones, Mère du Lait et du Miel, qui peut nous apprendre ce que cela signifie d’être une Femme Sauvage… ou un Homme Sauvage.

On peut considérer qu’Artémis n’influence que trois sphères de nos vies : la fin, le milieu et le commencement ! Artémis était connue pour offrir une fin sacrée à la vie, et les femmes en particulier l’invoquaient pour qu’elle décoche ses flèches, leur permettant de bénéficier d’une “mort rapide”. En tant que sage-femme divine, les nouveau-nés étaient sous sa protection. Mais ce qui paraît le plus fascinant, c’est de pouvoir connaître cette déesse dans l’espace entre le commencement et la fin.

Les animaux sauvages et féroces devenaient dociles en présence d’Artémis. La nature est son élément, et elle est sauvage, aussi les animaux percevaient-ils ce lien. Nous avons nous aussi une nature sauvage. Lorsque nous nous retrouvons coincés dans un travail oppressant, ou lorsque nous nous rebellons contre un mode de vie trop rigide ou des attentes trop strictes à notre égard, c’est notre moi sauvage et naturel qui frappe contre les barreaux de sa cage, ou qui ronge sa propre patte pour tenter de s’échapper. Il peut être nécessaire de changer de travail, de relation ou de mode de vie pour plier les barreaux suffisamment et se faufiler dehors. Il se peut que tu doives renoncer à quelque chose de précieux, mais c’est possible. Cela demande du courage et une écoute attentive de ton animal intérieur. Une fois libéré·e, ton esprit peut courir, s’étendre, explorer, et tu auras la capacité d’apprivoiser n’importe quel environnement, qu’il s’agisse d’un désert ou d’une jungle urbaine.

Il existe une sauvagerie en chaque femme, qui peut et doit être explorée… As-tu entendu parler des Ménades ?

Méprisées, considérées comme des « folles », des « hystériques »… eh bien, évidemment qu’elles l’étaient ! Ne devenons-nous pas tous fous à force de nous contraindre à être trop civilisés, trop longtemps ?

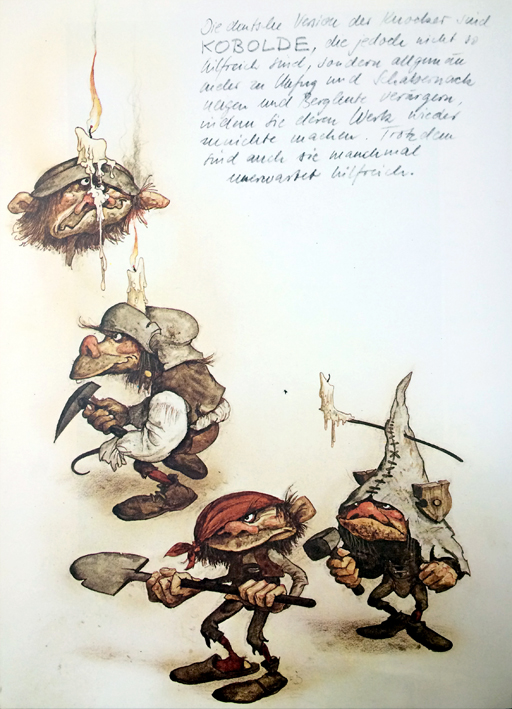

Longtemps reléguées au domaine du mythe, les Ménades étaient des femmes bien réelles, vivantes, qui avaient compris que la « démocratie » de la Grèce classique n’était en réalité qu’une bonne affaire pour les hommes blancs et libres. Les femmes partirent. Pour de courtes périodes, ou peut-être pour toujours, elles quittèrent la « civilisation » et allèrent vivre dans les lieux sauvages. Artémis était leur déesse, Dionysos, leur dieu hermaphrodite. En sécurité dans les forêts montagneuses, les femmes dansaient de manière extatique, avec la joie de la vraie liberté. La rumeur se répandit dans toute la campagne : qu’aucun homme n’ose troubler ces femmes, sous peine d’être mis en pièces ! Des groupes de femmes se formèrent dans toute la Grèce antique et furent mentionnés par les auteurs de l’époque, parfois favorablement, souvent non. Elles furent laissées en paix.

Les femmes doivent puiser dans cette sagesse ancienne de nos aïeules qui vénéraient Artémis. Nous avons besoin de temps rien que pour nous ! À aucune époque de l’histoire les femmes n’ont été aussi isolées qu’aujourd’hui. Autrefois, même dans la mémoire vivante, les femmes passaient beaucoup plus de temps ensemble. Dans l’histoire américaine, il y avait les cercles de couture, de patchwork, de cuisine collective et bien d’autres moments communautaires pour partager nos histoires. En Europe, chaque village avait un lavoir commun, où les femmes frottaient les vêtements et résolvaient en même temps de nombreux problèmes. Depuis l’ère industrielle, lorsque les femmes ont massivement rejoint les usines et les bureaux, on a ressenti le besoin de contrôler leur travail. Mais être ensemble au travail ne signifie pas nécessairement que nous partagions quelque chose de positif. Être ensemble en dehors du travail est suspect. Cela rend les maris et les petits amis nerveux. Mais être ensemble pour le plaisir, c’est exactement ce dont nous avons besoin. Un peu de liberté, et nous aussi commencerons à danser de manière extatique. Qu’ils transpirent un bon coup !

Il y avait, et il y a, des hommes aimant les Déesses qui ont suivi Artémis. Les hommes de la Grèce antique ne pouvaient imaginer que les femmes faisaient autre chose que s’adonner à un sexe débridé hors mariage… alors ils ont inventé les “satyres”. Mais il est probable que les femmes n’étaient pas dans les bois à faire des orgies avec des satyres : elles voulaient simplement qu’on les LAISSE TRANQUILLES. Pourtant, l’intuition suggère qu’il y avait aussi des hommes vivant dans les lieux sauvages. Des hommes qui ne voulaient pas vivre comme des esclaves, qui n’appartenaient pas à la classe privilégiée par la démocratie, et qui n’étaient pas non plus des ermites ayant rejeté la civilisation pour la nature sauvage. Les hommes féministes vivant dans notre monde moderne peuvent parfois rencontrer plus de difficultés que les femmes. Comme Dionysos, ce sont des Fils de la Mère. Ils sentent en eux la présence du Féminin Divin. La culture dominante ne soutient certainement pas les hommes qui ont quoi que ce soit à voir avec le Féminin sacré. Des traîtres !… Et même les femmes féministes ne savent pas toujours quoi penser de ces hommes. Peut-on leur faire confiance ?

Nous devrions ! Nous devrions leur faire confiance et les encourager à chercher la Déesse si c’est là que leur cœur les mène. C’est lorsque nous courons tous avec la Déesse, sauvages, libres, que nous goûtons à la joie. (Même si ce n’est que pour quelques heures le week-end !) Quand nous dansons pieds nus et courons avec abandon, nous pouvons puiser dans cette énergie joyeuse et l’insuffler dans notre vie quotidienne.

Maintenant, cesse de courir.

Ce que tu cherches est ici.

Écoute.

Écoute ton cœur qui bat à toute vitesse,

écoute vraiment.

Artémis murmure :

« Si tu veux venir avec moi alors…

dépasse le faire,

et entre dans le Vivant. » »

« Si tu veux venir avec moi alors…

Cesse de t’égarer dans les gestes, les routines ou le tumulte ;

et fais l’expérience sacrée de la Vie. »

Mut Danu, grande prêtresse Apple Branch, une tradition dianique. Solstice d’hiver 2007.

« Running with Artemis » by Mut Danu. The Oracle Magazine Winter Solstice, 2007.

Notes :

* Courir avec Artémis est une allusion aux Héraia. https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9raia

** Je n’ai trouvé ce texte qu’à un seul endroit sur le net : https://moongoddess14.tripod.com/id4.html

Poème d’ouverture d’Euripide, vers 480 av. notre ère, « Les Bacchantes ».

*** La phrase « Great Temples survived into recorded history, and now herstory » contient un jeu de mots subtil entre “history” et “herstory”. “History” signifie l’histoire telle qu’on l’a traditionnellement écrite, souvent centrée sur les hommes. “Herstory” est un terme inventé pour mettre en avant l’histoire des femmes, ou l’histoire racontée du point de vue féminin. Donc, l’idée est que les grands temples ont survécu jusqu’à l’époque où l’histoire a été consignée par écrit (recorded history), le principe de l’histoire, et qu’aujourd’hui, nous pouvons les reconsidérer à travers une perspective féminine.

![Méditation Faery pour l’Hiver, par Mut Danu [Tree Mothers]](https://ignis.le-sidh.org/wp-content/uploads/2025/07/Mood-Board-825x510.jpg)