Article original paru sur Eco Enchantments

Traduction : Siduri

Beth – bouleau

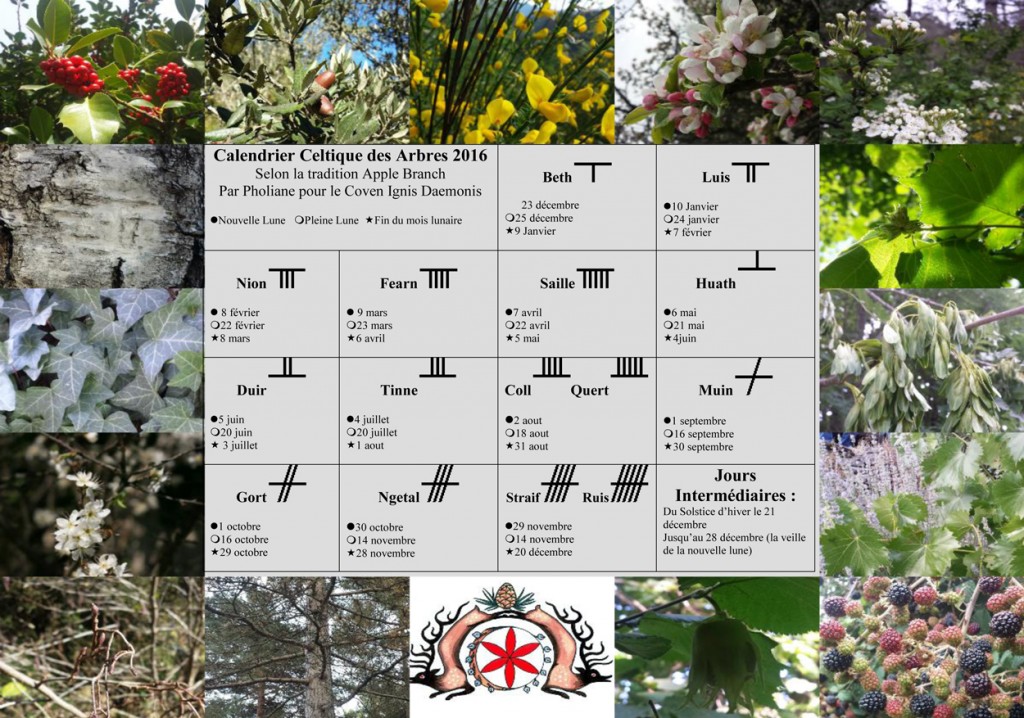

Lettre de l’ogham : B

Arbre de la 1ère lune

24 décembre au 20 janvier

Pouvoirs : purification, gardien des nouveaux départs, apporte l’espoir, canalise les émotions, protection

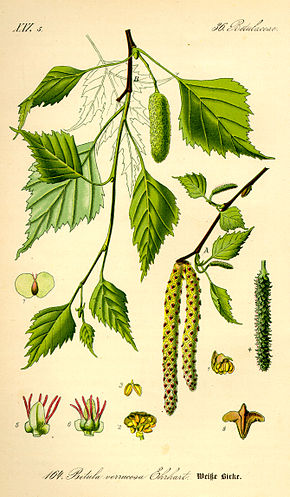

L’arbre druidique symbole des Bardes. « Arbre de la Déesse », « Dame des Bois ». Le bouleau, Betula Pendula, est le porteur de promesses, de lumière et de nouveaux départs.

Élégant natif des forêts britanniques, de toute l’Europe du Nord et de l’Amérique du Nord, le bouleau est grand, pouvant mesurer jusqu’à 60 mètres, et doté d’un tronc pâle et svelte. Il pousse dans des clairières, préférant la lumière du soleil, mais n’est pas difficile quant à la qualité du sol, et est plutôt robuste malgré une vie relativement brèvee.

Le bouleau est connu comme « Arbre Pionnier » – il est de ceux qui recolonisent en premier des espaces ayant été déboisés lors de désastres.

Ses douces feuilles vertes sont dentelées et poussent sur des branches très fines ployant et bougeant aisément dans la brise. Son écorce blanche lui octroie une beauté féérique en toute saison.

Lorsque la sève monte au début du mois de mars, il est possible de couper l’écorce et de prélever le liquide pour le consommer tel quel, ou comme base d’un vin de bouleau ou d’une bière.

Au printemps, les petites fleurs mâles se développent en longs chatons et les fleurs femelles en petits cônes.

Le bois n’est pas particulièrement dur, mais a été malgré tout utilisé pour toutes sortes de choses au fil des siècles. Son grain est fin et régulier, il est donc adapté à du tournage sur bois. Jouets en bois et bobines furent réalisés à partir de bouleau ; en Écosse, il sert de combustible dans les distilleries de whisky.

Aujourd’hui, comme par le passé, on a fabriqué des balais et d’autres outils à partir du bouleau. Ses branches fines servaient aussi de chaume ; brûlé correctement, le charbon qui en résultait devenait un ingrédient de la poudre à canon. Plus récemment, on les a aussi utilisé dans les rencontres équestres.

Son écorce blanche est remarquable ; fine, souple, on peut la détacher de l’arbre comme du papier. On pense que le mot « Birch » [ndlt : bouleau en anglais] pourrait venir du mot sanskrit « bhurga » qui signifie littéralement « arbre dont l’écorce sert comme support d’écriture » ou de « bher » qui signifie « blanc brillant ».

Il existe de nombreux lieux dans les Îles Britanniques avec le préfixe Berk ou Birk faisant référence au bouleau, ou encore Biethe, nom gaélique qu’on retrouve fréquemment en Écosse.

L’écorce peut produire une huile qu’on utilise en tannerie et dans l’industrie de la reliure. Elle contient de la bétuline et une petite quantité d’acide tannique, donnant au cuir durabilité et protection. Aujourd’hui, le meilleur de cette huile est encore produit à partir des grandes forêts de bouleaux qu’on trouve en Russie.

L’écorce de bouleau est largement utilisée par des populations natives d’Amérique, de Chine et de Russie. Nous pensons aisément aux canoés des Indiens d’Amérique, imperméables grâce à la résine de pin, et qui sont à la fois légers et solides. L’écorce servait égalemen à couvrir des abris et des wigwaws. Les plus petites bandes étaient tissées en paniers et parfois en chaussures.

La médecine du bouleau

Dans la médecine populaire de nombreux pays, le bouleau était utilisé comme tonique curatif et préventif, ainsi que dans des onguents et des huiles destinés à la peau. On considère qu’il possède de nombreuses vertus guérisseuses.

Il est cependant difficile de savoir comment il était prescrit, car il n’existe pour ainsi dire aucune mention de Betula ou de bouleau dans les travaux des premiers herboristes.

Sa mention la plus ancienne remonte à 1672 , dans la liste des « Herbes de Nouvelle-Angleterre », par John Josselyn, qui affirme que « l’écorce du bouleau est utilisée par les Indiens pour soigner les coupures et autres blessures… Bouillie afin de devenir bien tendre, aplatie entre deux pierres pour devenir un emplâtre, sa décoction versée sur une blessure ».

A partir du 18ème siècle on en connaît mieux les usages. Chaque partie de l’arbre, hormis ses racines, a quelque chose à offrir.

Les feuilles, astringentes, peuvent être réduites en morceaux et infusées, comme laxatif et diurétique. Aujourd’hui encore cette préparation est recommandée par les herboristes afin d’éliminer les bactéries d’une cystite ou autres infections du système urinaire. Cette infusion est également riche en vitamine C – tout comme la sève fraîche.

L’écorce peut être utilisée en externe afin de calmer les douleurs musculaires ; on la trempera alors dans de l’eau chaude et on la déposera sur le membre touché en veillant à avoir l’écorce externe vers l’extérieur. Les huiles qu’on en extrait sont antiseptiques et soignent les blessures et infections cutanées comme l’herpès, ou encore l’eczéma et le psoriasis.

La bétuline, qu’on obtient de l’écorce, est étudiée pour son potentiel à traiter les cancers de la peau.

La sève, quand elle est transformée en vin ou bière, est fermentée avec de la levure. On peut également en faire un cordial, ou un vin épicé avec l’ajout de miel, de clous de girofle et de zestes de citron. On donnait cela en prévention de – ou pour soulager de – calculs rénaux et biliaires, et pour les rhumatismes et la goutte.

Bien entendu, la sève peut aussi être consommée fraîche ou mise en bouteille comme boisson tonique, toujours populaire dans les pays baltiques. Le meilleur moment pour la prélever est le début du mois de mars.

Religion, spiritualité et folklore

Élément : eau

Planète : Vénus

Genre : féminin

Le bouleau est le premier des arbres dans le Calendrier de l’Ogham. Connu par les Celtes sous le nom de Beith (prononcé « bay ») il est le symbole des nouveaux commencements, de la régénération, de l’espoir, d’aubes nouvelles et de promesses d’avenir.

Cet arbre est porteur d’une sagesse très ancienne et apparaît pourtant éternellement jeune.

On pense que les Druides utilisaient la sève comme boisson spirituelle lors des célébrations de l’Équinoxe de Printemps.

La légende dit que c’est sur le bouleau que fut gravé le premier message utilisant l’alphabet de Ogham. Robert Graves affirme dans « la Déesse Blanche » que ce message était un avertissement au dieu solaire Lugh pour le protéger des fées – du Sidhe, qui projetaient de kidnapper sa femme. L’inscription consistait en sept « B » et fut interprété comme le risque pour sa femme « d’être emportée par sept fois au pays des fées, à moins que le bouleau ne veille sur elle ». (c’est-à-dire le bouleau comme arme de frappe !)

Elle, car le bouleau est certainement de nature féminine, porte de nombreux noms. Déesse Blanche, Dame des Bois, Arbre Ruban, Vierge d’Argent, Vierge de Bouleau sont autant de désignations connues. Au premier regard, on voit un arbre doux et timide – mais elle est en réalité un symbole très puissant d’espoir et de régénération.

Il est assez aisé de voir l’impact qu’elle a pu avoir en des temps plus païens, grâce à son écorce brillant à la lumière des torches ou de la pleine lune, ses jeunes feuilles chantant et s’agitant telles les espoirs grandissant des peuples avec le retour de la verdure et du printemps.

Les Déesses associées au bouleau sont des divinités associées à la fertilité en Europe du Nord – Oestre, Frigga et Freya – et Vénus, la Déesse romaine de l’amour. En Grèce, nous avons Ariadne, en Irlande Brighid, et au Pays de Galles la déesse-chouette Bloedewedd.

De nombreux festivals pré-chrétiens demandaient l’usage de bouleau, sous forme de bois, d’écorce, de feuilles ou de branches. Lors d’Imbolc (la Chandeleur) en février, l’écorce blanche était utilisée pour symboliser le retour de la lumière, aux côtés des bougies.

A Beltane (le Jour de Mai), le bouleau était un premier choix pour faire le Mât de Mai ; coupé à l’aube, décoré, témoin des danses rappelant d’anciens rites de fertilité, on le brûlait également dans les feux de Beltane.

A Samhain (la Toussaint), certains rites consistaient à utiliser les fines branches de bouleau pour battre et chasser les esprits malins hors du foyer, rappelant le retour de la lumière et la renaissance. C’était aussi le moment de l’année où les sorcières s’envolaient sur leurs balais de bouleau ! Un excellent choix de balai, car on sait que l’amanite tue-mouches aime pousser aux pieds des bouleaux. Préparé par un expert et pris en petites doses, ce champignon a un potentiel hallucinogène. N’oubliez pas que c’est aussi une toxine fatale !

Dans le conte russe qui porte son nom, la sorcière Baba Yaga vit dans une forêt de bouleaux, et efface chacune de ses traces avec un balai fait à partir de cet arbre.

Les branches de bouleau était aussi utilisés dans des rites qu’on désignait sous l’expression « frapper les limites » [ndlt : « Beating the Bounds »] . Les membres d’une paroisse se réunissaient pour faire le tour des limites du village, et frappaient alors différents repères sur le chemin pour bien les identifier.

Ces mêmes branches, utilisées pour frapper des objets, en chassaient les mauvais esprits. N’oublions pas que des coups étaient aussi portés aux criminels, délinquants, et autres garnements !

Magie, charmes et croyances

Écrire une promesse ou un souhait sur de l’écorce de bouleau avec la pointe brûlée en charbon d’une petite branche de bouleau. La garder en lieu sûr et secret jusqu’à ce que le vœu soit réalisé.

Pour obtenir une baguette parfaite de bouleau, d’un blond-blanc féérique, récolter le bois à la Pleine Lune de Bouleau (entre le 24 décembre et le 20 janvier) ou à l’aube le jour d’Imbolc ou de la Chandeleur, au moment ou la première lueur de printemps se manifeste pour réchauffer la terre.

Pour calmer une passion violente, une colère ou une irritabilité excessive, s’asseoir pendant un temps le dos contre le tronc d’un bouleau. Si ce n’est pas possible, prendre quelque chose en bois de bouleau dans ses mains et rester seul et assis calmement pendant un temps. Son énergie innocente canalisera ces émotions fortes avec sagesse.

Porter sur soi une branche de bouleau ou une rondelle de bois en guise de protection contre les mauvaises influences.

Brûler un peu d’écorce ou de feuilles séchées, seul ou dans une composition d’encens, au début de tout nouveau projet, recommencement ou voyage.

Un jouet, berceau ou objet de décoration fait à partir de bouleau protègera bébé des mauvais esprits, et contre les fées qui seraient tentées de le transformer en changeling.

Utiliser une baguette de bouleau pour gagner de nouvelles perspectives sur de vieilles idées, et pour avoir de nouvelles idées lorsque le flot créatif est bloqué. Elle sera porteuse de lumière et d’inspiration féérique.

Rassembler ses vaches à l’aide d’un bâton en bouleau pour les rendre fertiles et favoriser la naissance de veaux sains.

Le bouleau est la première lune, et elle s’accompagne des leçons les plus importantes et les plus essentielles, celles qui vous soutiendront tout au long de l’année, celles qui constitueront les bases sur lesquelles nous nous appuierons. Ces leçons sont la sensibilité, la compassion, la conscience, la communication, l’autorité sur soi-même et l’auto-discipline.

Le bouleau est la première lune, et elle s’accompagne des leçons les plus importantes et les plus essentielles, celles qui vous soutiendront tout au long de l’année, celles qui constitueront les bases sur lesquelles nous nous appuierons. Ces leçons sont la sensibilité, la compassion, la conscience, la communication, l’autorité sur soi-même et l’auto-discipline.